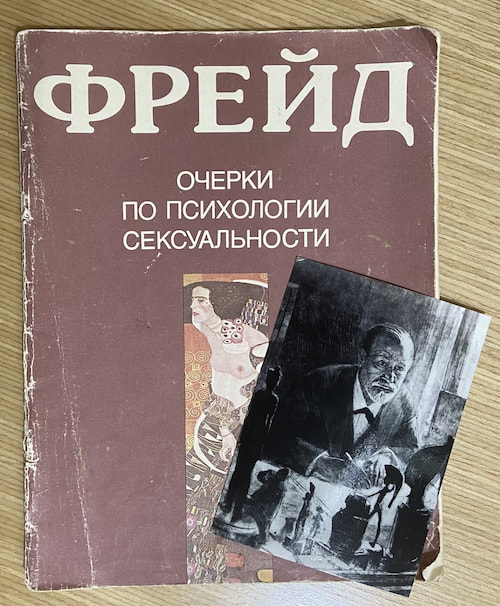

Выбор профессии психотерапевта не был случайным для меня. В возрасте 12 лет, проводя очередную ревизию в книжных шкафах, я обратила внимание на книгу З.Фрейда «Очерки по психологии сексуальности». Это был ключевой момент — с этой книгой во мне что-то поменялось. В мечтах я уже представляла себя за проведением сеансов психотерапии и анализированием снов в уютном кабинете с кушеткой.

В 15 лет уже твёрдо решила: буду учиться в медицинском университете. Последние годы школьного образования были посвящены поступлению в вуз. Медицинское образование началось с изучения таких базовых предметов, как анатомия, гистология и т. д. Кто обучался медицине, согласится, что это самый трудный период.

Время летело, но интерес к психотерапии не только не угасал, а всё более подогревался. В 2007 году воплотила давнюю мечту — побывала в доме З. Фрейда в Лондоне. Давно хотелось прочувствовать атмосферу психоанализа.

Казалось бы, профессиональный путь определён, необходимо закончить интернатуру по психиатрии, пройти профессиональную подготовку по психотерапии и начинать работать. Но в моем случае всё пошло иначе. Тому было несколько причин, и стигматизация профессии — один из ключевых факторов.

Интернатура была посвящена клинике внутренних болезней, далее следовала профессиональная переподготовка по кардиологии. В 2008 году начала работать врачом-ординатором в кардиологическом отделении. В дальнейшем занималась научными исследованиями. С 2013 по 2014 годы, следуя научному направлению, обучалась в Университетском колледже Лондона. В процессе учебы было немало сложностей, но благодаря стремлению к познанию нового, небольшим победам на студенческих конкурсах, я будто обрела себя.

Возвращение в рабочее русло далось нелегко. Уже не было того специалиста, взгляд на природу заболеваний не был прежним. Изучение биопсихосоциальной парадигмы, основанной на том, что в развитии заболеваний факторы наследственности, физиологических и психологических особенностей человека взаимосвязаны, стало отправной точкой. Долго колеблясь, всё же решаюсь проститься с кардиологией. Это был 2015 год.

В этот непростой момент, находясь на перепутье, посчастливилось встретить на своем пути С.А.Подсадного, являющегося учеником и соратником Б.Д.Карвасарского — создателя и разработчика личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии вместе с Г.Л.Исуриной и В.А.Ташлыковым. Благодаря С.А.Подсадному, его неимоверной харизме и большой любви к предмету, я заинтересовалась методом. Заложенная в детстве тяга к более глубоким проработкам нашла отражение в личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии. Этот метод, с почти вековой историей, со своими фундаментальными концептами, стал для меня личным. Моё профессиональное становление — это не линейный процесс. Однако будучи человеком, направленным на постоянное самосовершенствование, до сих пор стараюсь ставить перед собой сложные задачи, которые методично решаю и прорабатываю. Мои клиенты, пожалуй, такие же. Они готовы к долгой и кропотливой работе над собой. С этой диады «психотерапевт-клиент» и начинается настоящая работа…

Человек, который сталкивается с негативными проявлениями психических расстройств, своими или своего ближайшего окружения, обычно дезориентирован, смущён, взволнован, и готов на всё, чтобы как можно быстрее избавиться от вызывающих дискомфорт симптомов. В поиске простых решений в интернете, люди готовы принимать на веру любые доводы, лишь бы они звучали уверенно и подтверждали собственное мнение:

Неудивительно, что в состоянии такого самогипноза и стигматизации со стороны общества, идея профессиональной диагностики, поиска и лечения первопричин недуга выглядит менее привлекательно, чем путь избавления от симптоматики, кажущийся более простым и быстрым.

Доктор Айнур Байгенжина — психотерапевт, специализирующаяся на лечении личностных расстройств, придаёт особое значение научно-доказательной базе и не использует симптоматическое лечение.

В данном разделе доктор Байгенжина пишет на важные и актуальные темы, связанные с психотерапией личностных расстройств, а также делится личными историями и отвечает на часто задаваемые популярные вопросы, с которыми к ней обращаются клиенты.

Личностные расстройства характеризуются устойчивыми и дезадаптивными паттернами мышления, эмоционального реагирования, поведения и взаимодействия с окружающими, которые могут приводить к повышенной уязвимости и дистрессу. Диагностика и оценка расстройства личности требует комплексного подхода, который может обеспечить только квалифицированный специалист.

Личностные расстройства могут проявляться разнообразными симптомами и проблемами. Узнайте подробнее в этом разделе.

Личный опыт Байгенжиной Айнур — эксперта в личностных расстройствах в Астане, Казахстан

В этом разделе доктор Айнур Байгенжина разбирает распространённые мифы и легенды и опровергает заблуждения, связанные с вопросами современной психотерапии.

Первичная встреча с Айнур Байгенжиной является особенно важной, так как она создает необходимую основу для установления контакта между клиентом и терапевтом. На этом этапе доктор обращает особое внимание на диагностику, которая может потребовать нескольких последующих встреч. Этот процесс имеет исследовательскую направленность и играет ключевую роль в определении основных проблем клиента. Только после этого возможно обсуждение и переход к терапевтическому формату. Пропуск этой фазы недопустим, поскольку она имеет решающее значение для дальнейшего хода психотерапевтического процесса. Узнайте, как подготовиться к приёму.

Профессиональная этика на приёме у психотерапевта — ключевой момент, который поддерживает профессиональную репутацию специалиста. Соблюдение этических стандартов помогает создать доверительные отношения с клиентом и обеспечить безопасность его личной информации. А подписание обязательного документа о конфиденциальности это гарантирует.